Die Forschungsstelle

Keine Zeit zu lesen?

Hören Sie unseren Podcast:

Welche Aufgaben übernimmt die Forschungsstelle?

Die im Jahr 2014 eingerichtete Forschungsstelle „Man Machine Interface“ bzw. „Mensch-Maschine-Schnittstelle“ richtet sich speziell an Unternehmen im Raum Kronach. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, die Innovationskraft der Kronacher Region zu unterstützen und den Technologietransfer zwischen der Hochschule Hof und den ansässigen Unternehmen zu stärken. Diese können dank der Förderung durch die bayerische Staatsregierung ohne langwierige Antragstellung direkt auf die Mitarbeiter zugreifen, um Forschungs- und Transferprojekte mit einer Laufzeit von sechs Monaten bis zu drei Jahren durchzuführen.

Das eingesetztes Fördervolumen seit 2014 beträgt rund 2,5 Millionen Euro. Für die Laufzeit 2027/2028 sind wieder Projekte möglich.

Welche Projekte werden gefördert?

Durch die Forschungsstelle werden solche Projekte unterstützt, die von der physischen Ausführung einer Benutzerschnittstelle (Fertigungsverfahren, elektronische Auswertung) über die grafische Repräsentation (vom Smartphone über Tablets bis hin zum PC) bis hin zu selbstlernenden Systemen zur Bedienerunterstützung reichen können. Damit wird das breite Anwendungswissen der Hochschule Hof und ihrer vier Forschungsinstitute mit den Themen Materialwissenschaften, Wasser und Energie, Biopolymere und Informationssysteme für die Unternehmen zugänglich.

Wie kann eine Kooperation aussehen?

Die bisherigen Kooperationen haben die Wirtschaft im Raum Kronach nachhaltig gestärkt. Seit dem Gründungsjahr sind viele erfolgreiche Kooperationen entstanden. Das Echo der Projektpartner war dabei durchweg positiv.

„Die beteiligten Loewe-Mitarbeiter konnten während des Projektverlaufs neben neuen Erkenntnissen auch nützliche Erfahrungen für künftige Projekte sammeln. Die Zusammenarbeit mit dem Institut für Materialwissenschaften der Hochschule Hof gestaltete sich stets konstruktiv und angenehm.“

Alexander Olbrich – Loewe Technologies GmbH

Die Forschungsstelle bietet zwei Modelle für die Zusammenarbeit:

Modell 1 – Ergebnisse sind nur den Partnern zugänglich: In einem derartigen Projekt dienen die staatlichen Mittel der Stärkung der Innovationskraft eines Unternehmens der Region mit Hilfe eines von der Hochschule Hof durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsprojekts. Das Projekt wird hälftig durch das kooperierende Unternehmen und die Hochschule Hof über die Bereitstellung von Sach- und Personenressourcen getragen.

Modell 2 – Technologie- und Wissenstransfer: In einem derartigen Projekt dienen die staatlichen Mittel der Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Hochschule Hof und des Transfers der Ergebnisse breit in die Region. Die Förderfähigkeit und die Relevanz des Forschungsansatzes für die Region Kronach wird durch die Kooperation mit einem oder mehreren Unternehmen nachgewiesen, wenn die Aktivitäten der Forschungsstelle die Wirtschaftsregion Kronach stärken, die Technologieführerschaft der Unternehmen der Region ausbauen helfen oder aus dem Projekt Ausgründungen, Patente oder positive Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt enstehen. Die Ergebnisse des Projektes werden auf nichtdiskriminierender Basis veröffentlicht (Konferenz, Zeitschrift).

Welche Unternehmen und Zielgruppen kommen in Frage?

Die Forschungsstelle adressiert thematisch insbesondere die Schnittstellen zwischen Ingenieurswesen und Informatik und ist somit einerseits für die Entwicklungsabteilungen interessant, die ähnliche Aufgaben bearbeiten. Es sind aber auch Transferprojekte denkbar, bei denen ein Problem im Unternehmen angegangen wird, wie beispielsweise die Visualisierung von Maschinenzuständen für den Werker in der Produktion. Somit sind auch Produktions- bzw. Verwaltungsabteilungen angesprochen.

Laufende Projekte

Integrierter Webkonfigurator

Die Forschungsgruppe „Supply Chain Digitization“ des Instituts für Informationssysteme kooperiert mit dem Glasveredler Ernst Röser Siebdruckerei GmbH aus Tettau / Kleintettau an der Entwicklung eines flexiblen Web-Konfigurators, der erlaubt, die Produktions- und Produktdaten diverser Zulieferer in ein System einzubinden.

Basis der Technologie ist eine Supply-chain-as-a-Service Ansatz: Die vom Projektteam entwickelte Suppliflow-App soll Daten von Lieferanten sowie Kunden in einen zentralen Produktkonfigurator integrieren. Ziel des Projekts ist die Optimierung des Einkaufserlebnisses im Webshop eines Unternehmens, indem ein Produkt nach den Wünschen des Kunden virtuell im Shop entworfen und anschließend bestellt werden kann. Neben Datenschutz und rechtlichen Fragen liegt die Herausforderung darin, eine Lösung für die Integration von Produktdaten, die nicht beim Händler und Veredler der Produkte selbst liegen, sondern von Lieferanten kommen, zu finden.

Ob und wie es funktioniert, erarbeiten Partner und Forscherteam im Webkonfigurator-Projekt.

Bild: Ernst Röser

BioTouch

Im Rahmen von diversen Vorprojekten wurden Film-Insert-Molding-Bauteile für den automobilen Interieurbereich entwickelt. Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie soll nun an die vorhergehenden Projekte angeknüpft werden. Der stetige Bedarf an Nachhaltigkeit fordert Lösungen mit organischen Oberflächen und nachhaltigen, nicht erdölbasierten Kunststoffen. Dennoch sollen smarte Lösungen geliefert werden, da der Bedarf an kapazitiven Bedienkonzepten weiterhin besteht und noch nicht flächendeckend abgedeckt ist.

Über eine Herstellung im Rolle-zu-Rolle-Verfahren und einem anschließendem One-Shot-Prozess besteht das Potential zur Senkung der Kosten vor allem in der Nutzung von Massenfertigungs-verfahren, wie sie in diesem Sektor üblich sind.

Bild: Motherson

Next-Gen Schmelzspinnprozess: Digitale Inline-Messsensorik in Kombination mit keramischer, schwingungsarmer Fadenführung

Eine präzise Spinnqualität in Echtzeit ist das Ziel dieser Kooperation zwischen der Rauschert Technische Keramik GmbH und der Hochschule Hof. Gemeinsam entwickeln sie ein neuartiges Fadenführungssystem aus hochbelastbarer technischer Keramik, das nicht nur extremen Temperaturen und Chemikalien standhält, sondern auch intelligentes Monitoring direkt im laufenden Prozess ermöglicht.

Dank integrierter Sensorik kann die Garnfeinheit kontinuierlich und inline erfasst werden – selbst bei Spinn-Geschwindigkeiten von bis zu 4000 Metern pro Minute. Erstmals wird so eine lückenlose Qualitätskontrolle im POY-Schmelzspinnprozess möglich. Die gesammelten Daten fließen in ein modernes Mensch-Maschine-Interface (MMI), das den Prozess transparent macht und schnelle Eingriffe erlaubt.

Das anvisierte Ergebnis ist ein smarter, verschleißarmer Fadenführer, der Präzision, Effizienz und Produktqualität auf ein neues Level hebt.

HUMAN: Healthcare 5.0 supporting the transformative shift of regions

Das Projektvorhaben sammelt und verbreitet erprobte Innovationen aus den Bereichen Mensch-Maschine-Interface, Industrie 4.0 und Industrie 5.0 (auf menschliche Bedürfnisse ausgerichtete technologische Innovation). Der Fokus wird in Oberfranken auf Telemedizin (Videosprechstunde), Telematikinfrastruktur (elektronische Patientenakte, KIM, TIM), Assistenzsysteme (Sensorik und Prävention), IT- und Datensicherheit, Dokumentations-Interfaces und Diagnose-Hardware sowie -Software (z.B. Wundanalyse) liegen. Indem wir einen europaweiten Wissenstransfer in den Gesundheitssektor ermöglichen, befähigen wir kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus dem Pflegebereich in Oberfranken, die digitale Innovation in der Region voranzutreiben. Über eine das Vorhaben begleitende Stakeholdergruppe, bestehend aus Multiplikatoren im Gesundheitsbereich (u.a. Landkreis Kronach, Innovationszentrum Kronach, Caritasverband für den Landkreis Kronach e.V., Helios Klinik) und KMU-VertreterInnen (ambulante Pflegedienste), wird der Transfer in die gesamte Region, mit einem besonderen Fokus auf Kronach, sichergestellt. Auch das Fachwissen aus dem Studiengang Innovative Gesundheitsversorgung wird in den Wissenstransfer einfließen. Indem wir das Fachwissen der Kronacher Akteure nutzen, stellen wir sicher, dass unser Vorhaben in den Bedürfnissen und Stärken der Region verwurzelt ist. Durch den Transfer von Wissen und Technologie von Kronach nach Europa und von Europa nach Kronach schaffen wir ein nachhaltiges Innovationsökosystem in der Gesundheitsversorgung.

IMPROVE_PM

Hier erfahren Sie bald mehr

Abgeschlossene Projekte

Das Unternehmen HEINZ-GLAS sowie das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) haben am 1. Oktober das Projekt GlaDAna (Glas-Daten-Analyse) zur Analyse von Daten aus der Produktion von Flakons begonnen. Die Daten stammen aus dem Werk am Standort Kleintettau, an dem HEINZ-GLAS eine anspruchsvolle Produktionsumgebung mit hohem Automatisierungsgrad für Glas-Flakons betreibt.

Ziel dieses Projektes ist die systematische Analyse von Daten zur Erhöhung der Produktivität auch durch die Verminderung des Ausschusses sowie der Vermeidung von Problemen, die sich mit Hilfe dieser Daten bereits frühzeitig erkennen lassen.

Die Projektpartner haben sich über das Innovations-Zentrum Region Kronach kennengelernt.

Foto: HEINZ-GLAS

Das Ziel dieses Forschungsprojektes war die Erhöhung der Erfolgsbedingungen technischer Entwicklungsvorhaben der Dr. Schneider Unternehmensgruppe durch Einbeziehung kundenbezogener Akzeptanzforschung seitens der Forschungsgruppe ERUX der Hochschule Hof.

Zielsetzungen waren: die Analyse und Evaluation der Klimakontrolle und der entsprechenden Bedienmodi, Analyse und Evaluation von Bedienelementen hinsichtlich des audiovisuellen und haptischen Feedbacks und eine Laborstudie zur Wohlfühlatmosphäre in Fahrzeuginnenräumen.

Foto: Hochschule Hof

Im Rahmen des Projekts IWInxt 2 wurden Softwarekomponenten entwickelt und erprobt, die die Wartung von Industrieanlagen im Fokus haben.

Der Erfahrungsschatz von Mitarbeitern spielt bei der Wartung eine wichtige Rolle. Eine relevante Wartungsstrategie im Rahmen des Projektes ist die Corrective Maintenance. Wartungsarbeiten dieser Klasse hängen wesentlich von den Kenntnissen und Fähigkeiten des Experten ab. Beispielsweise bei der Ausfallzeit einer Maschine wirkt sich die Dauer unmittelbar auf die entstehenden Kosten aus. IWInxt 2 erweitert den Einsatz des im vorausgegangenen Projekt erarbeiteten Wissensmanagement-Systems auf weitere wissensintensive Aufgaben in Industriebetrieben über die Wartung hinaus.

Partner ist Motherson DRSC Deutschland GmbH.

Foto: Innovations-Zentrum Region Kronach e.V.

Von den Folgen des Klimawandels sind auch ländliche Regionen betroffen. Das erfordert regionale Anpassungsmaßnahmen. Im Forschungsvorhaben SPORE wird deshalb das Konzept der Smart Sponge Region entwickelt und auf die Region Hof/Hochfranken/Oberfranken angewendet. Mit diesem Konzept soll der Erhalt der ökologischen Funktion, der nachhaltige Umgang mit Ressourcen und die Ausgleichssteuerung zwischen Starkregen und Trockenzeiten (Schwammregion) sichergestellt und die langfristige Sicherung der regionalen wirtschaftlichen Entwicklung ländlicher Regionen unterstützt werden. Das Konzept vereint Elemente der Digitalisierung und der Vernetzung zur intelligenten Steuerung von Wasserhaushaltselementen sowie Infrastrukturmaßnahmen. Insbesondere sollen digitale Lösungen und deren Anwenderfreundlichkeit über optimierte Mensch-Maschine Schnittstellen hervorgehoben werden. Dazu gehören z.B. Konzepte für die Steuerung und Kontrolle von Prozessen mittels digitaler Messnetze von Umweltparametern. Im Projekt wird ein regionales Netzwerk bestehend u.a. aus Firmen, Kommunen und Fachbehörden aufgebaut, um regionalspezifische Lösung zu erarbeiten. Schließlich wird ein Leitfaden zur Umsetzung des Smart Sponge Region Konzepts für andere Regionen erstellt.

Neben der Mensch-Maschine-Schnittstelle fördert auch die Wilo-Stiftung das Projekt. Mehr Information

Die Dr. Schneider Unternehmensgruppe GmbH, heute Motherson DRSC, ist ein führender Hersteller von kinematischen Bauteilen für die Automobilindustrie. Hierbei liegt der Fokus auf Dekorelementen sowie Belüftungs-, Ablage- und Tanksystemen. Um den stetig wachsenden Ansprüchen an Haptik und Funktion gerecht zu werden, müssen die Schnittstellen zwischen Kinematik und Bediener – also dem Menschen – sehr genau abgestimmt werden. Im Rahmen des Strategieprojektes „Sustainability and optimized handling for new interfaces in the automotive interieur“ soll zum einen die Schnittstelle zwischen Mensch und der zu bedienenden Maschine, z.B. einem Cupholder oder einem Ausströmersystem verbessert werden, zum anderen soll mit diesem Projekt der vom Verbraucher sowie der Politik immer stärker werdenden Forderung nach nachhaltigen Produkten und der Reduktion von Treibhausgasen Rechnung getragen werden. Hierfür sollen für zukünftige Projekte neuartige und nachhaltige Werkstoffkombinationen zum Einsatz kommen. Hierzu werden bis zu 10 unterschiedliche Materialien aus den Bereichen der Biopolymere und der technischen Recyclate analysiert.

Ziel des Projektes war es, zusammen mit der Bioenergie Nordhalben, dem Hersteller von Wärmesystemen ENERPIPE und dem Hackschnitzelkesselhersteller HDG eine Schnittstelle zu entwickeln, wonach die Regelung des Hackschnitzelkessels die aktuelle Wärmeanforderung der Verbraucher erkennt. Dabei kann die Art der Anschlüsse und die Betriebsweisen der Verbraucher sehr verschiedenartig sein. Daraus abgeleitet soll die Leistung der Umwälzpumpe des Wärmenetzes und die Leistung des Hackschnitzelkessels angepasst werden, um Netz- und Speicherverluste im Heizhaus zu verringern. Energie Mitwitz und Communität Christusbruderschaft Selbitz KdöR stellen der Hochschule Hof in diesem Zuge ihre Wärmedaten für Analysen zur Verfügung.

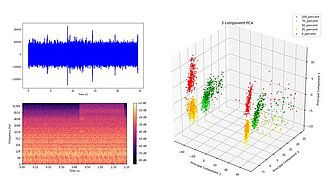

Die Hans Weber Maschinenfabrik GmbH fertigt am Standort Kronach unter anderem Schleifmaschinen und Extruder. Die Überwachung der Prozesse bei der Herstellung der Teile oder dem Betrieb der Maschinen stellt hohe Anforderungen an den Bediener. Erfahrene Bediener können aufgrund der Maschinengeräusche auf den Prozesszustand schließen.

Die SYS TEC electronic AG aus Heinsdorfergrund stellt kundenspezifische Elektronik her und entwickelt Software für deren Betrieb in der Kundenanwendung. Eine aktuelle Entwicklung bietet leistungsfähige Elektronik zur Erfassung und Vorverarbeitung von Körperschall.

Im Rahmen des Vorhabens wurde verschiedene Sensorik (Schall, Körperschall) auf die Eignung zur Erfassung von Daten zur automatisierten Beurteilung des Prozesszustands getestet. Die Robustheit der eingesetzten Algorithmen wurde im Hinblick auf mögliche Umgebungsgeräusche evaluiert werden und algorithmische Verfahren zur Eliminierung von Störgeräuschen erprobt werden. Im Rahmen des Projektes entstand so ein Demonstrator mit einer flexibel zusammenstellbaren Klassifikationspipeline.

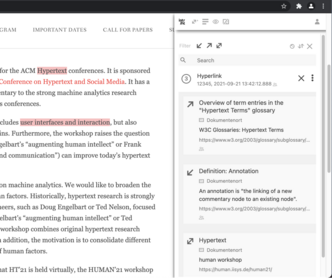

Das Projekt JuraLink befasste sich mit der Assoziation von Informationen im World Wide Web (WWW). Besonderes Augenmerk lag hierbei auf der Domäne juristischer Gesetzestexte und domänenspezifischen Informationen.

Das WWW bietet als wichtige Arbeitsumgebung zur Informationsgewinnung, -synthese und

-kommunikation, bedingt durch technische Standards, lediglich eingeschränkte Möglichkeiten der

Informationsverarbeitung innerhalb des Webbrowser-Kontextes. Für Nutzer wichtige Informationen werden daher meist außerhalb des Browsers in Form von Webadressen (URIs) gespeichert, um zu einem späteren Zeitpunkt wieder an den Fundort zurückkehren zu können. Eigene Notizen werden als „Gedankenstützen” verwendet und je Mitarbeiter dezentral abgelegt. Ein effektives Teilen von Informationen innerhalb von Teams wird somit stark erschwert.

Im Rahmen des Projektes JuraLink wurden Softwarekomponenten entwickelt und erprobt, welche es

Mitarbeitern ermöglichen, Informationen innerhalb eines Browsers und mit Hilfe von selbst erzeugten

Hyperlinks zu verknüpfen. Informationseinheiten können beliebig gewählt, mit eigenen Gedanken versehen (annotiert) und mit anderen Informationen webseitenübergreifend verknüpft werden. Anders als bei gewohnten „Links” im Web, ist es hierbei möglich, beliebig viele Endpunkte und somit Informationseinheiten in einem Hyperlink zu verknüpfen. Die so entstehenden, komplexen Objekte können beispielsweise Themengebiete zusammenfassen oder kontroverse Informationen gegenüberstellen. Wie im Web-Umfeld gewohnt, ist ein Navigieren der so entstehenden Link-Objekte möglich. Die Strukturierung von Informationen wird unmittelbarer gemacht und kann somit effektiv unter Mitarbeitern kommuniziert werden ohne den Kontext der Informationseinheiten zu verlassen.

Einen Demonstrator, der so ähnlich in JuraLink verwendet wurde, gibt es hier zum Ausprobieren: human.iisys.de/weblinks

Der Kontakt zwischen Forschenden und der Kanzlei Wittmann kam durch das Innovationzentrum Region Kronach zustande.

Im Forschungsvorhaben CO-LEARNING LAB 2021 werden für Unternehmen im Kreis Kronach neue Methoden, Werkzeuge und Workshops nach dem Prinzip der vergangenen Co-Learning Labs entwickelt, um einen kreativen Einstieg in aktuelle Themen der Digitalisierung zu schaffen und um diesen gemeinsam zu meistern.

Die neuen Herausforderungen der Digitalen Transformation in der Produktions- und Arbeitswelt, heißen Industrie 4.0, Internet of Things, Additive Produktionsformen (3D Druck), Big Data, Visual Analytics, Virtual / Augmented Reality / und KI / Machine Learning. Diese lernen Mitarbeiter kennen, in dem sie zusammen experimentieren und in dieser Konstellation eine intrinsische Motivation gegenüber der digitalen Transformation der Arbeitswelt entwickeln.

Agile Entwicklung wird direkt erfahrbar, weil in kürzester Zeit Konzepte erdacht und umgesetzt werden.

Die Bedarfe und Herausforderungen der beteiligten Partner wurden in Zusammenarbeit mit dem Innovations-Zentrum Region Kronach e.V. ermittelt und zu zugeschnittenen Workshops und Projekten entwickelt.

Bei Interesse an einem Co-learning Lab für Ihr Unternehmen finden Sie hier den Nachbericht zu den Workshops.

KaKon war ein Vorhaben zur Entwicklung einer Bedienkonsole für den Automobilinnenraum. Die Hochschule war hier mit dem Institut für Materialwissenschaften (ifm) und dem Institut für Informationssysteme (iisys) beteiligt, um einerseits die Herstellung und die elektronische Auswertung der kapazitiven Elemente zu untersuchen und andererseits die notwendige Software zur Low-Level Auswertung der Elemente, die Ankopplung an den Bildschirm und die Visualisierungssoftware zu entwickeln. Das Partnerunternehmen entwickelte das Design der Konsole, leitete daraus Vorgaben für die Arbeitspakete der Hochschule ab und bewertete die Ergebnisse der Hochschule. Darüber hinaus übernahm das Unternehmen die Herstellung der Konsole und Konstruktion sowie Fertigung der entsprechenden Werkzeuge. Im Rahmen des Projektes wurde ein voll funktionsfähiger Demonstrator hergestellt und auf der IAA 2017 gezeigt.

Darüber hinaus kam die Idee auf, Leiterbahnen direkt aus leitfähig hochgefüllten Spritzgusswerkstoffen in ein isolierendes Spritzgussteil einzubetten, weshalb das Projekt bis Ende 2020 verlängert wurde, um zusätzliche Untersuchungen durchführen zu können.

Projektpartner war die Dr. Schneider Unternehmensgruppe.

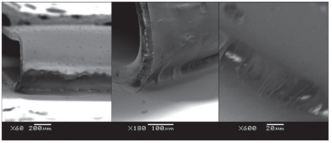

Im Rahmen des Projektes MIDKon wurden in Zusammenarbeit mit der Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH verschiedene Kontaktierungsarten von Leiterbahnen aus elektrisch leitfähigem Material untersucht. An Probeteilen des Vorgängerprojektes KaKon wurde das Heißverstemmen, das Ultraschallnieten, sowie das Aufstecken von Kabelschuhen auf unangepasste Dome untersucht. Das Spritzgusswerkzeug von KaKon wurde umkonstruiert, sodass metallische Einlegeteile von leitfähigem Material umspritzt werden konnten. Außerdem wurden Kontaktzungen aus leitfähigem Material ausgeformt und die Kontaktierung über aufgesteckte Kabelschuhe untersucht. Das neue Werkzeugkonzept wurde erfolgreich bei Abmusterungen bei der Firma kekutex GmbH in Rehau getestet. Bei jedem Konzept wurde der elektrische Widerstand der Leiterbahnen und der Kontaktierung aufgenommen und verglichen. Die entstandenen Testkörper wurden der Dr. Schneider Kunststoffwerke GmbH für weitere Tests übergeben. Für einen möglichen Einsatz im Automobilbereich müssen die Steckverbindungen genauer überprüft und bewertet werden, beispielsweise bei Vibrationstests.

Ziel des Projektes war es, einem unerfahrenen Maschinenbediener bei einem von der Maschine gemeldeten Fehler Optionen zur Fehlerbehebung anzuzeigen. Diese Handlungsvorschläge werden automatisch aus der an der Maschine erfassten Bedienhistorie generiert. Damit kann das Wissen der bisherigen Bediener, das in dieser Historie schlummert, in der Fehlersituation abgerufen werden. Langfristig wird angestrebt, dass Probleme proaktiv erkannt werden, und somit der Bediener eingreifen kann, noch bevor die Maschine durch einen Fehler zum Stillstand kommt.

Für die Datenerfassung wurde eine Komponente entwickelt und bei den Industriepartnern installiert. Die Datenerfassung lief bis April 2019. Parallel wurden mehrere Algorithmen zur Auswertung entwickelt. Im weiteren Verlauf mussten die Algorithmen an die Besonderheiten der Maschinen und Prozesse angepasst werden. Am Ende des Projektes war es möglich, Daten der Produktionsmaschine Handlungseingriffe zu extrahieren und damit eine Wissensbasis aufzubauen. Aus dieser Wissensbasis extrahieren die Algorithmen nun Cases und können diese als Handlungsvorschläge anbieten.

Die Forschungsgruppe Visual Analytics am Institut für Informationssysteme (iisys) der Hochschule Hof forscht an Systemen, die Menschen helfen Wissen zu strukturieren. Mit diesem Projekt, das in Kooperation mit der Loewe Technologies GmbH durchgeführt wurde, sollte diese Forschung in die Domäne TV-Entertainment portiert und damit u.a. die Validität des verfolgten generischen Ansatzes demonstriert werden. Dies geschah mit einem zu entwickelnden Demonstrator. Dieser Demonstrator diente auch als Grundlage für weitere strategische Überlegungen bei Loewe im Bereich intelligenter grafischer Benutzeroberflächen, die zur Wissensstrukturierung durch den Benutzer mit Recommender-Funktionalität verwendet wurden. Bei einer erfolgreichen Projektevaluierung können im Anschluss weitere F&E- oder Technologietransferprojekte in diesem Bereich angestrebt werden. Der Demonstrator ist für Smart-TVs, Tablets oder ähnliche Geräte gedacht.

Derzeit gibt es bereits Mediatheken oder Filme-Anbieter auf deren Plattformen Beiträge gesucht oder in sehr restriktiven Kategorien navigiert werden kann. Der Demonstrator geht über diese Funktionalität hinaus indem er es Nutzern ermöglicht, ein für sie zugeschnittenes Fernsehprogramm zusammenzustellen ohne nach den Fernsehsendungen explizit suchen zu müssen.

Beim Demonstrator wurde dazu ein in der digitalen Welt wenig übliches, jedoch innovatives Verfahren eingesetzt: Ähnlich wie reale Karten auf einem Tisch kann der Benutzer Filme, Genres, Schauspieler, Regisseure, Musiktitel etc. in einem virtuellen 2D-Raum platzieren und miteinander durch räumliche Anordnung in Beziehung bringen. Das ist intuitiv, ohne Vorkenntnisse und ohne kognitiven Overhead machbar und bezieht damit die die Zielgruppe auch Kinder und ältere Menschen mit

ein. Die intelligenten Komponenten des Demonstrators erkennen die Zusammenhänge der platzierten Daten und können so weitere relevante Informationen oder Filmvorschläge liefern, an die der Benutzer möglicherweise nicht gedacht hat und deswegen auch nicht nach ihnen suchen würde.

So navigiert der Benutzer spielerisch durch einen ihm unbekannten Informationsraum von Filmen (z.B. via öffentlicher Mediatheken oder Bezahl-Services), Nachrichtenbeiträgen, Dokumentationen oder deren Metainformationen, ohne explizit nach einem Titel suchen zu müssen. Ähnlich wie bei einem Kartenspiel, bei dem der Computer die Rolle eines Mitspielers einnimmt, entwickelt der Benutzer seine Interessen und schafft darauf aufbauend sein eigenes Fernsehprogramm. Damit verlässt der Benutzer die Rolle eines reinen Rezipienten, die er bei bestehenden Systemen einnimmt, und wird kreativer Schöpfer seiner eigenen „Fernsehwelt“.

Anfänglich hat die Hochschule in diesem Projekt Impulse für die Entwicklung innovativer Benutzerschnittstellen geliefert, indem sie einerseits moderne Technologien anhand einer Demonstrationssoftware gezeigt hat und andererseits anhand einer detaillierten Analyse des direkten Wettbewerbsumfelds des Partnerunternehmens den Status-Quo Vergleich zu den Mitbewerbern erfasst und parallel aktuelle Trends bei der Benutzersteuerung auf dem Markt für Extruder-Maschinen identifiziert hat. Das Projekt wurde mit Personal aus dem Institut für Materialwissenschaften (ifm) und aus dem Institut für Informationssysteme (iisys) bearbeitet. Der Beitrag des Partners bestand darin, seine Maschinen so auszustatten, dass die am iisys entwickelte Software auf ihnen läuft, die Software zu bewerten und ggfs. einzelne Funktionen in die eigentliche Maschinensoftware zu übernehmen.

Ein weiteres Element der Benutzerunterstützung bestand darin, dem Anwender, nachdem die Anlage eine Fehlermeldung anzeigt, Bedienvorschläge zur Fehlerbehebung (basierend auf vorherigen Bedieneingriffen) vorzuschlagen. Dieser Ansatz wurde in einem Anschlussprojekt weiterverfolgt. Die resultierende Software wurde auf der K‘2016 im Oktober den Kunden vorgestellt. Das Projekt wurde Ende Juni 2017 erfolgreich abgeschlossen.

Im Vorhaben BessErMiG entwickelt die Hochschule mit dem iisys eine Modellierungs- und Visualisierungslösung für eine Benutzerschnittstelle zur Energieflussoptimierung im Micro-Grid, die es dem Nutzer erlaubt, aus den vom System visualisierten Handlungsoptionen eine kostenoptimale Option zu wählen und in die Tat umzusetzen. Der Partner brachte sein Wissen über die Problemstellung ein und stellte einen Micro-Grid als Testumgebung zur Verfügung.

Im Projekt entstand bereits eine agentenbasierte Softwarearchitektur, mit der konsequent ein Subsidiaritätsprinzip bei der Steuerung der unterschiedlichen, energetisch aktiven Anlagen umgesetzt wurde. Den einzelnen, streng gekapselten Modulen – Software-Agenten – wurde jeweils entweder eine bestimmte, konkrete Anlage (z.B. ein BHKW, eine Wärmepumpe, eine Produktionsmaschine, eine Solaranlage, ein e-Fahrzeug) oder ein zentraler Service (z.B. Wetterprognosen) zugeteilt. Der Agent konnte dann seine Anlage mit ihren Erfordernissen, Möglichkeiten, Spielräumen und Prognosen bei der Findung der jeweils günstigsten Handlungsoptionen ins System einbringen. Zudem wurden verschiedene Ansätze des Maschinenlernens (insbesondere Neuronale Netze) untersucht, mit denen Prognosen aus bekannten Verläufen stetig verbessert werden können. Ein Teil der Ergebnisse (dezentrale Aushandlungsalgorithmen) wurde auf der CoFAT 2017 vorgestellt. Details über die Verschaltung der entwickelten Technologie mit einer Simulations-Software für Micro-Grids (SimulationX) wurden auf dem ESI Forum 2017 in Weimar präsentiert.

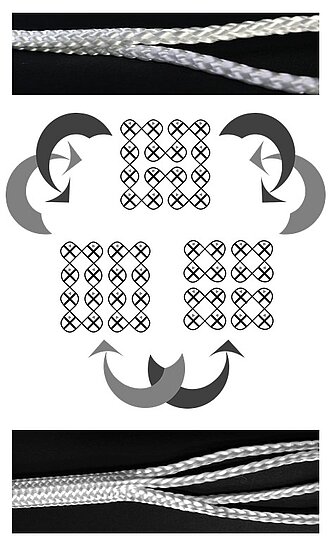

Konventionelle Ladungssysteme werden aus Gurtmaterial genäht. Durch das Einbringen des Nähfadens in das System erfolgt eine Minderung der Traglast, da der Nähfaden das System penetriert und somit zu Schwachstellen führt. Das ist speziell bei verzweigten Systemen mit vielen Nähten ein Problem.

Im Rahmen des Projektes wurde ein Verfahren zur Eliminierung dieser Schwachstelle entwickelt, bei dem die Verzweigung direkt und ohne zusätzliche Fügeschritte realisiert wird. So sind höhere Reißfestigkeiten zu erreichen.

Zudem kann die Rissstelle durch Dichtevariation gezielt beeinflusst werden. So kann das Rissszenario in Abhängigkeit der Anforderungen eingestellt werden. Auf diese Weise ist es auch möglich, definierte Sollbruchstellen zu erzeugen. In diese wurde ein System zur Überwachung der geflochtenen Ladungssicherung integriert, das vor dem Versagensfall eine Warnung aussendet. Projektpartner war DELFINGEN DE MARKT-RODACH GmbH & Co. KG.

Lautsprechercover für Car Infotainment Systeme sind bisher ein fest mit dem Produkt Lautsprecher verbundenes Bauteil. Das Design kann, wenn überhaupt, einmalig beim Kauf des Produktes gewählt werden und eine Anpassung der Funktionalität ist nicht möglich. Ziel des Forschungsvorhabens war es daher, vom Endverbraucher austauschbare textile Lautsprechercover zu entwickeln. Diese sollten mit einer adhäsiv lösbaren Verbindung zum Lautsprecher versehen werden, wodurch der Kunde bestehende Cover entfernen kann und anschließend selbst ein neues Cover mit neuem Design und/oder neuer Funktionalität anbringen kann.

Zum Beeinflussen der Funktion sollte es dem Kunden ermöglicht werden, neben dem Design die Akustik des Entertainmentsystems nach seinen Wünschen durch die Verwendung verschieden gefertigter Lautsprechercover anzupassen. In enger Zusammenarbeit mit der Firma Loewe Technology GmbH konnte eine Folientype entwickelt werden, welche mit einem breiten Spektrum an Dekorstoffen alle geforderten Anwendungseigenschaften aufweisen konnte.

Die Mensch-Maschine-Schnittstelle unterstützt den Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“ bei der Beschaffung von Einrichtung.

Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft zählen zu den größten Wirtschaftsbereichen in Deutschland. Durch den demografischen Wandel stehen beide vor großen Herausforderungen: Einerseits sinkt das Arbeitskräfteangebot insgesamt, wodurch der Branche ein Fachkräftemangel droht. Andererseits erhöht die sich ändernde Bevölkerungsstruktur den Bedarf an sozialen, medizinischen und therapeutischen Dienstleistungen. Durch diese geänderten Rahmenbedingungen sieht sich die Gesundheits- und Sozialwirtschaft umfassenden Veränderungsprozessen ausgesetzt. Die verstärkte Digitalisierung und der zunehmende Einsatz von Technik in den Branchen bieten die Chance, dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen, die Arbeitsbedingungen von Fachkräften zu verbessern und die Lebensqualität ihrer Klient:innen, wie Menschen mit Behinderung und/oder Pflegebedürftigen, weiter zu erhöhen. Es mangelt jedoch an Expert:innen, die sowohl die Technik als auch die Fachprozesse in der Gesundheitsversorgung verstehen. Informatiker:innen/Ingenieur:innen und Fachkräfte des Gesundheits- und Sozialwesens verstehen sich wechselseitig nicht.

An dieser Stelle setzt die Hochschule Hof mit dem Studiengang „Innovative Gesundheitsversorgung“ am Lucas-Cranach-Campus Kronach an. Der innovative, interdisziplinäre Studiengang bringt durch die Vermittlung branchenübergreifender Grundlagen Absolvent:innen hervor, die zu Brückenbauer:innen zwischen den Disziplinen Informatik, Ingenieurswesen, Management, Gesundheitsversorgung und Sozialwesen werden.

Die Module setzten sich aus folgenden Bereichen zusammen:

• Technik (Informatik/Ingenieurwesen)

• Gesundheitsversorgung/ Medizin/ Pflege/ Sozialwirtschaft

• Management und Systemgrundlagen

Im Rahmen des Studiengangs werden alle Inhalte möglichst praxisnah vermittelt. Dafür wurde am Campus Kronach u.a. eine Laborumgebung für innovative Gesundheitstechnologien (LigTec) aufgebaut. Im Vordergrund steht dabei die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Die Studierenden lernen dort aktuelle Technologien, wie z.B. Exoskelette, VR-Anwendungen oder auch Roboter sowie Möglichkeiten und Grenzen derer Einsetzbarkeit kennen. Zudem bietet das Labor den Student:innen der Innovativen Gesundheitsversorgung die Möglichkeit eigene Ideen und Versuche in Projektarbeiten umzusetzen.

Um den Studiengang so praxisnah wie möglich zu gestalten, sind die Studiengangverantwortlichen stetig auf der Suche nach Praxispartnern aus den o.g. Disziplinen. Haben Sie Interesse daran, Praxispartner des Studiengangs Innovative Gesundheitsversorgung zu werden? Dann wenden Sie sich gerne an:

Constanze Scheibl-Barnickel

Fak. Innovative und interdisziplinäre Wissenschaften

Leitung Standortentwicklung und Standortsteuerung Kronach

Lucas-Cranach-Campus Kronach

Kulmbacher Str. 11

96317 Kronach

Fon: +49 (0) 9281 / 409 3057

E-Mail: constanze.scheibl-barnickel@hof-university.de

Für autonom fahrende Fahrzeuge werden sehr genaue 3D-Karten benötigt, die mit einer Genauigkeit im Zentimeterbereich das Umfeld der zu fahrenden Strecke darstellen. Mit Hilfe dieser Karten kann sich das Fahrzeug orientieren und seine genaue Position feststellen. Außerdem lassen sich so andere Verkehrsteilnehmer vor dem Hintergrund des statischen Umfelds erkennen, so dass das Fahrzeug angemessen auf eine Situation reagieren kann.

Die Erstellung solcher 3D-Karten war bisher mit einem hohen Aufwand verbunden, da die Daten mit verschiedenen Messfahrten erfasst und zum Teil auch manuell nachkorrigiert werden müssen. HDMaps strebt an, diesen Prozess mit Hilfe von ausreichend genauen Daten des Landesamts für Digitalisierung, Breitband und Vermessung zu vereinfachen.

Von August 2019 bis Juli 2022 war die Hochschule Hof Teil des INTERREG Europe Projektes DIGITAL REGIONS. Unter der Führung des irischen Projekt-Konsortialführers ERNACT (European Regions Network for the Application of Communications Technology) haben sich 7 weitere europäische Länder zu einem gemeinsamen Projekt zusammengeschlossen: Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Spanien, Portugal, Deutschland und die Schweiz. Ziel des Projektes ist es, digitale Transformation bei kleinen und mittelständischen Unternehmen in der jeweiligen Region voranzutreiben. Die Hochschule Hof konzentriert sich dementsprechend auf die Umsetzung der Projektziele in Oberfranken und insbesondere im Kronacher Raum. Somit unterstützt das Projekt die Forschungsstelle „Mensch-Maschine-Interface“ dabei, die Vernetzung zu Unternehmen im Raum Kronach zu stärken und neue Projekte zu initiieren. DIGITAL REGIONS zielt darauf ab, sowohl die Förderinfrastruktur im Bereich Digitalisierung bei KMU zu verbessern als auch gemeinsame Technologietransfer-Projekte mit KMU zu planen und umzusetzen. Die Ergebnisse können hier eingesehen werden.

Referenzen

Veröffentlichungen

- Atzenbeck, C. and Nürnberg, Peter J.: Hypertext as Method. In: Proceedings of the 30th ACM Conference on Hypertext and Social Media (HT’19), pages 29–38. ACM, 2019.

- Becker, M. und Ficker, F.: Variationflechten – Entwicklung komplexer Geflechtstrukturen für Luft-und Raumfahrt, Transportwesen und Medizintechnik. Dornbirn GFC. Dornbirn (Österreich). 2018.

- Becker, M., Miksch, R. und Ficker, F.: variation braiding – development of complex braided structures. International Week of Narrow and smart textiles. Mönchengladbach. 2018.

- Becker, M., Olbrich, S., Ficker, F., Miksch, R., Anzer, F. und Herfert, H.: Maschinen und Verfahren zur Herstellung individuell gestalteter textiler Produkte. 16. Chemnitzer Textiltechnik Tagung. Chemnitz. 2018.

- Dr. Schneider Unternehmensgruppe (Hrsg.): Pressemappe zur IAA 2017; Neuses, Sept. 2017.

- Ficker, F. und Miksch, R.: Variationsflechttechnik – vom Seil zu komplexen, verzweigten Netzstrukturen. InnoZug Chemnitz. Chemnitz. 2018.

- Ficker, F.: Komplexe Geflechtstrukturen für Luft-, Raumfahrt und Medizintechnik. MELLIAND TEXTILBERICHTE, Ausgabe 4/2018.

- Falkenreck, C & Wagner, R 2016, The Internet of Things-Chance or Challenge in International B-to-B Relationships? A Quantitative Approach, Proceedings of the IMP Asia Conference, Cape Town, South Africa.

- Falkenreck, C & Wagner, R 2016, The Internet of Things-The Role of Trust, Commitment, and Technology Acceptance in B-to-B Relationships, Proceedings of the 7th EMAC Regional Conference, Where the East kisses the West: Marketing Convergence and Divergence in the New Europe, University of Sarajevo, Sarajevo, September 14-16, Bosnia and Herzegovina.

- Falkenreck, C & Wagner, R 2016, The Internet of Things-The Role of Trust, Commitment and Technology Acceptance in Collaborative Networks – A Conceptional Approach, Proceedings of the IMP Asia Conference, Cape Town, South Africa.

- Großmann, L., Rennert, M., Olbrich, A., Straub, D. und Nase, M.: “Adhesive Composites with Decorative Textiles and Sound Shaping Properties.”, polymer conference „POLY-CHAR 2019“ in Kathmandu (Nepal), from May 19-23, 2019.

- Haslak, T.: “Controllable loads in the smart grid: Stress relief for the power grid through rescheduling; test implementation in sewage treatment facility”, 2016 IEEE 11th International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI), May 2016, S 381- 384.

- Hofmann, C.; Heinrich, M.; Plessing, T.: Betriebsanalyse eines holzhackschnitzelbefeuerten Nahwärmenetzes, Tagungsband: RET.Con – 3. Regenerative Energietechnik Konferenz , Nordhausen, 2020.

- Lang, S. and Plenk, V.: Preprocessing Data for Machine-Learning Algorithms to Provide User Guidance in Special Purpose Machines. In Proceedings of CENTRIC 2018: The Eleventh International Conference on Advances in Humanoriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services, pages 32 –41, Nizza, October 2018.

- Lang, S. and Plenk, V: Benutzerassistenz für Sondermaschinen mittels fallbasiertem Schliessen. In R. Weidner and A. K. llidis, Herausgeber, Dritte Transdisziplinäre Konferenz: Technische Unterstützungssysteme, die die Menschen wirklich wollen, Seiten 255 – 260, Helmut Schmidt Universität, Hamburg, 2018.

- Plenk, V.: Improving Special Purpose Machine User-Interfaces by Machine-Learning Algorithms. Proceedings of CENTRIC 2016: The Ninth International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services, August 2016, Rom.

- Plenk, V., Weber, M. und Lang, S.: Benutzerassistenz für komplexe Produktionsmaschinen. Präsentation auf dem Bitkom AI Summit 2018, Hanau, Germany, 1. März 2018.

- Plenk, V., Lang, S. and Wogenstein, F.: Providing user guidance in special purpose machines by machine-learning algorithms. International Journal On Advances in Software, 10(3 and 4): 167 – 179, December 2017.

- Plenk, V., Lang, S. and Wogenstein, F.: Scoring of machine-learning algorithms for providing user guidance in special purpose machines. Proceedings of CENTRIC 2017: The Tenth International Conference on Advances in Human-oriented and Personalized Mechanisms, Technologies, and Services, Athen, Oktober 2017.

- Prawitz, Stefan: Spielwiese für Designer in: AUTOMOBIL INDUSTRIE Heft 1-2 / 2018; Vogel-Verlag Würzburg.

- Purucker, S. and Atzenbeck, C.: Intelligent Hypertext for Video Selection: A Design Approach. In: Proceedings of the 2nd International Workshop on Human Factors in Hypertext (HUMAN’19), pages 19–26. ACM, 2019.

- Riedl, J. und Wengler, S. (2019): „Fahrerassistenzsysteme 2019 – Treiber und Vorbehalte auf dem Weg zum autonomen Fahren aus Sicht der Autofahrer“, AccessMM Consumer Insights, Access Marketing Management e.V., Weidenberg.

- Riedl, J. und Wengler, S. (2019): „Autonomous Driving 2019 – Driving Forces and Restrictions on the Way to Autonomous Driving from the Perspective of Drivers“, AccessMM Consumer Insights, Access Marketing Management e.V., Weidenberg.

- Riedl, J. und Steudtel, S. (2020): „Alternativszenarios für Valeo Parkassistenz-systeme“, AccessMM Consumer Insights, Access Marketing Management e.V., Weidenberg.

- Riedl, J., Simon, S. und Wengler, S. (2020): Der Stellenwert des autonomen Fahrens – Fahrerassistenzsysteme auf dem Weg zum autonomen Fahren im Vergleich zu anderen Kriterien aus Konsumentensicht (Conjoint-Analyse), AccessMM Consumer Insights, Access Marketing Management e.V., Weidenberg.

- Roßner, Dr., Atzenbeck, C. and Gross, T.: Visualization of the Relevance: Using Physics Simulations for Encoding Context. In: Proceedings of the 30th ACM Conference on Hypertext and Social Media (HT’19), pages 67–76. ACM, 2019.

- Roßner, D. and Atzenbeck, C.: Demonstration of Weblinks: A Rich Linking Layer Over the Web. In: Proceedings of the 32nd ACM Conference on Hypertext and Social Media (HT’21), pages 283–286. ACM, 2021.

- Wimmer, Annette; Reichel, Herbert: „Kapazitive Konsole – 3D-Bedienelemente in einem modifizierten Hinterspritzprozess herstellen“ in Kunststoffe 09/2018, Seite 143 – 145; Hanser Verlag.

- Wimmer, A.; Reichel, H.: „Leitfähige Bedruckung unter extremer Verformung“; in: Kunststoffe, Heft Nr. 12 / 2019, S. 66-69; Hanser Verlag.

- Wimmer, Annette: New standards for three-dimensional User interfaces; Vortrag zum 13th international MID Congress, Würzburg, 25th- 26th September, 2018.

Wöltche, A. & Jung, G. 2017, Multi-agent proactive charging infrastructure for electric vehicles, Proceedings of the Conference on Future Automotive Technology 2017, Germany.